Sie sind hier: Home » Kreuzweg

Kreuzweg

Falls Sie Fragen zu diesem Kreuzweg haben, so steht Ihnen der Verschönerungsverein Höchberg gerne für fachkundige Informationen zur Verfügung.

von Domkapitular Dr. Jürgen Lenssen

Bau- und Kunstreferent der Diözese Würzburg

Die schmählichste und grausamste Strafe, zu der in der Antike Menschen verurteilt werden konnten, war die Kreuzigung. Sadistische Phantasien ließen verschiedenste Kreuzigungsarten entwickeln, um das Leiden der Verurteilten zu mehren und zu verlängern. Selbst die Angehörigen dessen, der den Tod am Kreuz erleiden musste, blieben hiervon nicht verschont. Sie wurden bestenfalls nur ins gesellschaftliche Abseits gestellt, zumeist aber körperlichen Torturen unterzogen.

Von daher, da die Zuwendung der Christen zu einem am Kreuz Verstorbenen zu Zeiten der jungen Kirche im römischen Reich als skandalös empfunden wurde, versteht sich nur zu gut, dass die älteste auf uns überkommene Kreuzesdarstellung eine Spottzeichnung ist, die ein Lebewesen mit Eselskopf am Kreuz hängend zeigt. Erst mit dem Ende der Kreuzigungspraxis und eines zeitlichen Abstandes zu ihr, wurde ab dem ausklingenden 5. Jahrhundert die Darstellung des auf Golgotha gekreuzigten Herrn bildlich dargestellt. Fernab eines ins Bild gesetzten Leidenden steht bei diesen Kreuzesdarstellungen der Gekreuzigte aufrecht mit weit ausgebreiteten Armen am Balken, zum Teil mit einer Königskrone als Herrscher ausgezeichnet. Erst mit der Romanik tritt zu diesem Typus die Darstellung des Leidenden hinzu, da mit der Spätromanik immer mehr dominiert, um dann aus der Passionsfrömmigkeit der Gotik heraus allein vor Augen zu treten.

Das einstmalige Siegeszeichen, das in den Gemmenkreuzen (beginnend in der Katakombenmalerei des 3. Jahrhunderts) Gestalt annahm, wird nunmehr ausschließlich ein Bild des qualvoll sterbenden Jesus, in dem der Menschen sowohl seine eigene Mühsal als auch die Solidarität des Herrn mit ihm als Heilszeichen erkennt.

Die von der Akzentuierung der Kreuzesnachfolge geprägte Frömmigkeit beließ es aber nicht allein bei der Darstellung des Kreuzes, sondern weitete sich auf den Weg des Kreuzes aus. Ausgehend von der Siebenzahl der römischen Stationskirchen entwickelten sich die „sieben Fußfälle“, aus denen im 17. Jahrhundert der heute gewohnte Kreuzweg zunächst mit 12 und ab dem 18. Jahrhundert mit 14 Stationen erwuchs.

Diese Fußfälle, im Bistum Würzburg in Höchberg und Volkach noch erhalten, luden – wie späterhin der Kreuzweg – dazu ein, sich in das Leiden Jesu zu versenken und dadurch den eigenen vom Leid geprägten Lebensweg im Weg Jesu wieder zu erkennen und von ihm her zu deuten. Was persönlich erlitten wurde, erhält durch den Bildverweis der Fußfälle eine geistliche Überhöhung und Sinnhaftigkeit. Dadurch ist nicht allein das Kreuz, sondern auch die Auffächerung der Passion Jesu im Bildprogramm der „sieben Fußfälle“ für den Glaubenden ein ambivalentes Identifikations- und Heilszeichen: Keine noch so leidvolle Lebenssituation ist sinnlos und gottverlassen, sondern mündet in ein österliches Leben über den Tod hinaus.

Verfasser: Dr. Andreas Bergrath, Würzburg

An der alten Würzburger Strasse nach Höchberg befindet sich ein Kreuzweg, der sich über mehrere Kilometer erstreckt und aus sieben in Sandstein gehauenen, altarähnlichen Bildstöcken besteht. Die ersten drei Kreuzwegstationen stehen noch innerhalb des Burgfriedens der Stadt Würzburg. Sie beginnen unterhalb des Marienberges. Die Stationen 4 bis 7 stehen auf dem Gebiet des Marktes Höchberg. Den Schluss bildet, als achte Station, eine Kreuzigungsgruppe unter einem kapellenähnlichen Überbau, der sich an der östlichen Stirnseite des südlichen Querhausflügels der Höchberger Pfarrkirche Mariä Geburt befindet. Die Errichtung dieses Kreuzweges fällt in die Jahre 1626-1627. Die Kapelle über der Kreuzigungsgruppe gehört dem Ende des 17. Jahrhunderts an.

In den kommenden Monaten wird die 4. Kreuzwegstation restauriert werden. Aufgrund der besonderen kulturhistorischen Bedeutung dieser Station für den Markt Höchberg wird diese Restaurierung als nationales Projekt durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, dem Bezirk Unterfranken sowie durch den Markt Höchberg gefördert. Aus diesem Grund soll mittels dieses Berichtes sowie zweier noch folgender Berichte die heimatgeschichtliche Bedeutung dieses Kreuzweges dem interessierten Leser näher gebracht werden:

Die Kreuzwegstationen waren die durch biblische oder legendarische Erzählungen bezeichneten Ruhepunkte des Leidenszuges von Pilatus` Haus bis nach Golgatha. Im späteren Mittelalter nannte man in Jerusalem deren sieben. Durch die Pilger – der Dominikaner Alvarus wird zuerst genannt – wurde der Gedanke in dieser Form nach dem Abendland übertragen, dass man an Prozessionsstrassen in gewissen Entfernungen die plastischen Darstellungen der einzelnen Szenen aufrichtete mit dem Schlusspunkt der Kreuzigung oder Grablegung an einer Kirche oder Kapelle.

Die sieben Kreuzwegstationen tragen die folgenden Bezeichnungen:

- Christus wird vor Pilatus zu Boden geschlagen

- Christus wird wegen seiner Antwort vor dem Hohe Priester zu Boden geschlagen

- Christus, am Boden liegend, wird gegeißelt

- Pilatus bricht den Stab – Christus, am Boden liegend, wird von den Kriegsknechten geschlagen

- Jesus fällt unter dem Kreuz

- Jesus wird seiner Kleider beraubt

- Christus wird am Kreuz erhöht

Die Zeit von 1621 bis 1632, also dem Zeitraum währenddessen der Kreuzweg erbaut wurde, beschreibt einer der wichtigsten Würzburger Stadtchronisten wie folgt:

„Im Jahre 1621 hatte die Stadt Würzburg nicht mehr als 1120 bewohnbare Häuser, und zählte nur 9.782 Seelen. Der 65. Regent von Würzburg hieß Bischof Philipp Adolph von Ehrenberg und regierte von 1623 bis 1631. Der Pfalzgraf von Reuburg und Jülich hält mit 50 Pferden und 3 Kutschen seinen Einzug (1617). An den neuen Galgen wird der erste Dieb gehenkt. Zur Ausrottung der Zauberei oder Hexerei wird ein mehrtägiges allgemeines Beten angeordnet. Für die Hexen wird ein eigenes Gefängnis von 8 Gewölben erbaut. Große Einquartierung von französischen, sächsischen, savonischen, holländischen und württembergischen Kriegsvölkern. Ein angeblicher Graf, der die Leute durch falsches Gold und Edelsteine um viele Tausende betrogen, wird durch`s Schwert hingerichtet. Eine Frau wird von Vierlingen entbunden. Um Dämpfung des böhmischen Aufruhrs und Verhütung eines allgemeinen Krieges wird eine große Prozession gehalten. Der Erzherzog Leopold von Oesterreich, Bischof von Passau und Straßburg, hält abermals seinen Einzug dahier (1618). Kaiser Ferdinand II. kehrt nach seiner Krönung zu Frankfurt einige Tage am bischöflichen Hofe dahier ein (1619). Die Äbte und Städte halten einen Landtag (1621 u. 1623). Die Güter verurteilter Hexen, deren Bischof Philipp Adolph bis jetzt 219 hinrichten ließ werden in Beschlag genommen (1627). Zwei Rechtskandidaten an der Universität werden als Hexen verbrannt (1630). Die Annäherung schwedischen Kriegsvolkes verbreitet panischen Schrecken. Die vornehmsten Kostbarkeiten werden auf die Festung geflüchtet. Die Jesuiten nehmen den Reißaus. Die einige Mal zur Übergabe aufgeforderte Stadt wird durch Kapitulation dem Schwedenkönige Gustav Adolph geöffnet, von seinen Truppen geplündert, und entwaffnet. Der König setzt eine eigne Landesregierung ein und erobert mit Sturm die mit reichen Schätzen gefüllte Festung. Die Stadt zahlt 80,000 Rthlr. Brandschatzung. Ankunft englischer Gesandten. Das Tabakrauchen wird den Schweden nachgeahmt (1631). Der Markgraf von Brandenburg, die Grafen v. Solms und v. Thurn erscheinen. Die ganze schwedische Armee rückt hier ein. Stadt und Land zahlen abermals eine Kontribution von 20,000 Rthlr. Begleitet von 1000 Reitern, 11 Kutschen und 12 Reisewagen hält unter dem Donner der Kanonen die Königin von Schweden ihren Einzug. Die Pest fängt an, sich zu verbreiten. Starke Requisitionen. Fünf Gebäude brennen ab. Nachricht vom Tode des Schwedenkönigs. Einzelne Plünderungen (1632).“

Über die Pfarrei Höchberg wissen wir, dass nach alter glaubwürdiger Überlieferung der heilige Burkardus (ein vornehmer Schotte, Regierungsantritt von 741-753), der erste Bischof von Würzburg nach dem Glaubensboten St. Kilian, an dem Orte, wo jetzt Höchberg ist, ein Kirchlein erbaute und es der allerseligsten Jungfrau Maria weihte.

Der Pfarrer Johannes Alberti, Vikar zu St. Burkard, versah die Pfarrei Höchberg vom 26. September 1618 bis 18. Januar 1647, hat also fast die ganze harte Zeit des Schwedenkrieges mit durchgemacht. Er stammte von Schönau a. Brend (bei Bischofsheim a. Rh.) und war mit Geschwistern reich gesegnet. Aus den Notizen des Matrikelbuches lassen sich nicht weniger als vier derselben konstatieren; erstlich ein Bruder, der ihm beim Einfall der Schweden half, den Kirchenschatz im Grabe eines Toten unter dessen Leichnam zu verbergen. Als jedoch Pfarrer Alberti nach dem Abzug des schwedischen Heeres gegen Mainz im November 1631 von seiner Flucht nach Höchberg zurückgekehrt war und den Kirchenschatz wieder hob, bekam dieser Bruder Gelüste, den Schatz für sich wegzunehmen; mit Mühe brachte ihn Pfarrer Alberti davon ab; aber aus Zorn hierüber ging er unter die Soldaten.

Falls Sie Fragen zu diesem Kreuzweg haben, so steht Ihnen der Verschönerungsverein Höchberg gerne für fachkundige Informationen zur Verfügung.

Verfasser: Dr. Andreas Bergrath, Würzburg

„Noch sieht man an der alten Straße von Würzburg nach Höchberg auf hohen Postamenten sieben treffliche, aber jetzt leider vielfach beschädigte Steinbildnisse, welche die so genannten `Sieben Fälle´ unseres Heilandes vorstellen und in den Jahren 1626 und 1627 von der Hofdienerschaft Philipp Adolphs, namentlich dem Prinzipal der Hofküche, Konrad Bauer, vom Schlosse Marienberg bis zum Kirchhof von Höchberg, der damals um die Kirche war, errichtet wurden, um sich vom Verdachte der Teilnahme an dem Hexenwesen zu befreien. Außer mehreren Bürgern steuerte das Domkapitel 100 fl. bei, der Bischof aber 200 Taler zur Aufrichtung des schönen Steinkruzifixes bei der Kirche in Höchberg, welches den Schluß des Stationsweges bildete. Später (um das Jahr 1670) wurde eine Kapelle darüber erbaut mit einem Altare, auf welchem an Tage St. Walburgis (1. Mai) die hl. Messe gelesen wurde.“

Dieses einführende Zitat aus dem Jahre 1907 nennt uns die Auftraggeber und die Umstände, warum solch monumentale Kreuzwegstationen zwischen Würzburg und Höchberg errichtet wurden. Im folgenden wird die Reliefplatte der 4. Kreuzwegstation beschrieben. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass Michael III. Kern (1580-1649) diese Station geschlagen hat. Kern gilt durch die Anzahl und Grösse seiner Werke als die bedeutendste Erscheinung in der Würzburger Plastik des frühen 17. Jahrhunderts. Hierzu heisst es: „Ein tüchtiger Unbekannter scheint das Werk 1626 begonnen, ein lokaler Handwerker, der sein Meisterzeichen angebracht hat, es 1627 fortgeführt, unser Künstler (Michael III. Kern, d.V.) es vollendet zu haben. (…) Dieser Meister, der den Bildstock der vierten Station mit der Jahreszahl 1626 bezeichnet hat, ist (Michael III., d.V.) Kern (…)“.

Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses Meisterwerkes wird die anstehende Restaurierung als nationales Projekt durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, der Unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken und durch den Markt Höchberg gefördert. Interessierte Bürgerinnen und Bürger wenden sich bitte an den Verschönerungsverein Höchberg (1. Vorsitzender Herr Heinz Pross, Telefon: 0931/405483), um weiterführende Informationen über dieses Kulturdenkmal zu erhalten. In einem dritten Teil dieser Reihe wird ein Beitrag über die 12 Architekturteile der 4. Kreuzwegstation im Mai 2006 erscheinen.

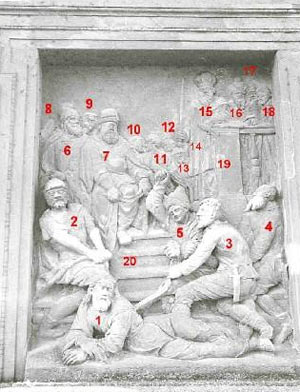

Das eingelassene Bildrelief zeigt die Verurteilung Jesu Christi zum Tode durch Pontius Pilatus. Es gliedert sich in drei verschiedene Reliefebenen: Dem Flachrelief, dem Halbrelief und dem Hochrelief.

Im Hochrelief ist die Figurengruppe um Jesus Christus gearbeitet. Jesus Christus (1) , gefesselt und zu Boden geworfen, liegt auf der Grundplatte des Reliefs. Mit überkreuz gefesselten Händen stützt er sich auf den beiden Ellenbogen auf. Sein Gesicht ist von Schmerzen gezeichnet und wendet sich ab von seinen Peinigern.

Mit ausgestreckten Armen und mit schreitender Bewegung zerren die Soldaten (2) (3) (4) Jesus an Stricken zu Boden. Grösster Sadismus spricht aus ihren bösartigen Gesichtern. Die Palastsoldaten sind Syrer und Todfeinde der Israeliten. Es bereitet ihnen grösstes Vergnügen dem Betrachter Jesus gefesselt vorzuführen. Mit ausholendem Arm und mit einer Peitsche in der Hand haltend, schlägt ein Helm tragender Kriegsknecht (5) brutal auf Jesus ein.

Eine Treppe führt zum Balkon des römischen Palastes. Dort sitzt auf der linken Seite Pontius Pilatus (7) . Mit beiden Händen bricht er den Stab über Jesus, als Zeichen seiner Verurteilung zum Tod durch Kreuzigung. Pilatus hat seinen rechten Fuss auf die Kante der obersten Treppenstufe gesetzt (Halbrelief) .

Links, neben Pontius Pilatus sitzt sein Stellvertreter Quintillius (6) . Er schaut mit abgewandter Körperhaltung, mit zurückgewandtem Kopf und mit einem fragenden Blick (nach dem Motto: „Seid Ihr nun zufrieden mit der Verurteilung Jesu Christi?“) zur Gruppe der Hohen Priester hinüber, die am gegenüberliegenden Balkongeländer stehen.

Hinter der linken Schulter Quintillius erkennt man das weinende Gesicht des Petrus (8) , der Jesus so bald der Hahn krähte dreimal verleugnet hatte.

Hinter der rechten Schulter des Quintillius sieht man das traurige Gesicht Johannes (9) , der zu Petrus hinüber blickt.

Wie ein Keil ist die folgende Menschengruppe eingefügt (Flachrelief) : Sie zeigt zunächst die Ratsmitglieder in Gestalt eines Sadduzäers (10) sowie eines Pharisäers (11) , die miteinander sprechen und dieser Gerichtsverhandlung beiwohnen. Anschliessend erkennt man das Gesicht eines schreienden Hebräers (12) . Sorgenvoll blickt das Antlitz des Nikodemus (13) auf die schlagende Soldateska. Nikodemus trägt eine Kopfbedeckung und ein Teil seines umgeschlagenen Mantels ist erkennbar. Als letztes Gesicht in dieser Menschengruppe erscheint das Porträt eines Soldaten mit Helm (14) in Seitenansicht.

Am Pfeiler des Balkongeländers steht der Hohe Priester Kaiphas (15) . Er hält in der linken Hand einen Stab mit dem er Christus verurteilt. Seine rechte Hand umgreift die Anklageschrift. In seinem Gefolge befinden sich die Hohen Priester Haggia (16) und Zerah (17) . Der Hohe Priester Zerah, seine rechte Hand liegt auf dem Handlauf der Balustrade, dreht seinen Kopf nach rechts und blickt zu einer weiteren stehenden Gewandfigur (18) . Diese Gestalt scheint sich ganz unbemerkt, von rechts kommend, auf den Balkon der Hohen Priester begeben zu haben. Haggia blickt ihn sehr unfreundlich, fast zornig, an. Doch das Antlitz dieses stillen Betrachters würdigt Haggia keinen einzigen Augenblick. Ganz in seine eigene Gedankenwelt versunken, blickt der stille Betrachter über die Diagonale dieses Reliefbildes zu Jesus Christus, der geschunden am Boden liegt. Es ist davon auszugehen, dass der Künstler und Erschaffer dieses Reliefs, Michael Kern (18) , in der Gestalt des Josef von Arimathäa (18) sich verewigt hat.

Verfasser: Dr. Andreas Bergrath, Würzburg

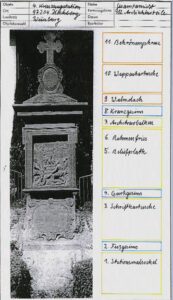

Die 4. Kreuzwegstation besteht aus 12 Architekturteilen, welche sich vom Sockel bis zum Bekrönungskreuz wie folgt zusammensetzen:

1. Stationssockel:

Der Stationssockel ist als Quadermauerwerk (Opus quadratum) aus grossen Muschelkalkblöcken zusammengesetzt.

2. Fussgesims:

Die Basisplatte des Unterteils besteht aus einem umlaufenden Sockelprofil mit zwei äusseren Wiederkehren. Das Profil besteht aus Platte, Fase, Viertelstab, Falz und Hohlkehle.

3. Schriftkartusche:

Die Schriftkartusche besteht aus einer rechteckigen Sandsteinplatte mit umlaufenden profilierten Rahmen. An der linken und an der rechten oberen Ecke wird sie von zwei Voluten mit Arabesken geschmückt. An den beiden unteren Ecken zieren bewegte Rocailleformen die Platte. Die Schmuckelemente sind mit einem schmalen aufgesetzten in der oberen Hälfte umlaufendem Stabwerk miteinander verbunden. Das Stabwerk endet auf halber Höhe der Reliefplatte. Die Endungen laufen in einem volutenartigen Schnörkelwerk aus.

Ein Totenkopf mit gebrochenen Knochen ist dem Stabwerk zwischen den beiden oberen Voluten aufgesetzt. Als Gegenstück befindet sich am unteren Ende zwischen den beiden Rocailleornamenten ein verschnörkeltes Volutenpaar. In der Mitte der Platte befindet sich das Spiegelfeld, auf dem der Schrifttext mit bewegter Fraktur eingemeisselt ist. Der Inhalt des Spiegelfeldes lautet:

Der 4. Fall Jesu Christi

Pontius Pilatus O falsches Gericht

Steht als man JHESUS das stäblein bricht

Gleich wie das Lamb O nmächtig erschrecken

Getretten geschlagen M it stricken und stecken

Bangst und nott A ch Herr mein Gott

bist noch lebend R edst nichts oder todt

Folgst bereit Gott J n himmel Zu ehren

dafür den mentschen A m Kreutz auch hören

Anno 1626

Die Großbuchstaben in den Zeilenmitten ergeben zusammen mit dem großgeschriebenen Wort „JHESUS“ von oben nach unten gelesen: „O JHESUS O MARIA“.

Mit seinen Schnörkeln und ausladenden Federschwingen schrieb man die Fraktur zur Zeit der Renaissance für wertvolle Urkunden und prachtvolle Dokumente. Die hier verwendeten Grossbuchstaben sind sehr bewegt und schwungvoll. Ihr typisches Merkmal bildet jene geschwungene Linie, der sogenannte „Elefantenrüssel“, der bei den Initialen entweder als Anstrich oder als fester Bestandteil vorkommt.

Das langgezogene ovale Schriftfeld wird von einem schmalen, scharrierten umlaufenden Stabwerk eingerahmt. Die seitlichen Ansichtskanten der Schriftplatte sind mit einem durchgehenden Scharrierhieb versehen.

4. Gurtgesims

Das Mittelgesims besteht aus einem reich profilierten mit zwei äußeren Wiederkehren hervortretenden Sandsteinplatten, deren nochmals herauskragendes Mittelteil in Form einer Profilverschneidung aufgesetzt ist.

5. Reliefplatte

Die Reliefplatte mit ihrer reichen figürlichen Darstellung ist auf das Zwischengesims aufgesetzt. In dramatischer Weise und mit bewegten Figuren ist die Verurteilung Jesus Christi durch Pontius Pilatus aus Sandstein herausgemeisselt (vgl. hiezu auch Teil 2).

6. Rahmenfries

Ein mehrfach flach abgestufter Rahmenfries, der an den beiden oberen Ecken mittels einer inneren und äußeren Profilwiederkehr abgesetzt ist, rahmt die Reliefplatte ein. Der Rahmenfries nimmt baugeschichtlichen Bezug auf das Aedicula (lat.: Kleines Haus) in dessen Nische das Reliefbild Platz findet.

Die flach hervorspringenden Profilstreifen des Rahmenfrieses mit umlaufender Perlschnur nehmen Bezug auf das Faszie, einem Bauelement des griechischen Tempelbaus der griechisch-ionischen Ordnung. Der Rahmenfries verleiht dem darin befindlichem Reliefbild eine erhöhte Tiefenwirkung und hebt es somit als ein herausragendes Ereignis nochmals besonders hervor.

7. Architravbalken

Ein zurückgesetzter schlichter an der Oberfläche scharrierter Architravbalken gliedert den Übergang von Aedicula zu dem wuchtig herauskragenden Kranzgesims.

8. Kranzgesims

Dieses Kranz- oder Hauptgesims bildet mit dem Walmdach eine Art Giebelfeld, das der Aedicula (Rahmenfries mit Bildrelief) aufgesetzt ist. Das umlaufende reich profilierte Kranzgesims mit umlaufender Auskehlung mit Tropf-Wassernase nimmt Bezug auf Geison und dem Kranzgesims, welches beim griechischen Tempelbau ionischer Ordnung mit der anschließenden Sima (Traufrinne) die größte Ausladung aufweist.

9. Walmdach

Das flach ausgeführte Walmdach trägt die aufgesetzte leere Wappenkartusche.

10. Wappenkartusche

Die elegant ausgeführte Wappenkartusche besteht aus zwei Standvoluten, einem ovalen mit Rand abgegrenztem Spiegelfeld und zweier Puttos, die im oberen Teil die Wappenkartusche beschwingt einfassen. Die Wappenkartusche trägt das alles überragende Symbol des christlichen Glaubens, das Kreuz, welches als Symbol für die Überwindung des Todes und der Auferstehung steht.

11. Bekrönungskreuz

Dieses Bekrönungskreuz ist als dreiblättriges Kleeblattkreuz ausgeführt. Dem Kleeblattkreuz ist ein schlichtes Stabkreuz aufgesetzt. Drei flache Scheiben schmücken jeweils den Mittelpunkt einer Kleeblattendung.

12. Pfeilerhintermauerung

Aus kräftigen Sandsteinblöcken ist diese 4. Kreuzwegstation zwecks Sicherung hintermauert. Diese Hintermauerung erfolgte in Form eines Stützpfeilers mit Verdachung.

Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses Meisterwerkes wird die Restaurierung als nationales Projekt durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, durch die Unterfränkische Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken und durch den Markt Höchberg gefördert.